しま彦家の夏休み旅行を兼ねて、広島県・江田島のクラフトビール醸造所「江田島ワークス」を訪れました。あまり下調べできないままでの訪問でしたが、現地での素晴らしい出会いにより、大充実の離島ビール旅となりました!(現地訪問日:2025年9月)

広島駅→広島港→江田島(中町港)

今回の旅の起点は広島駅です。

目指すは広島湾に浮かぶ島、江田島!

どうやらこの島には「江田島ワークス」というクラフトビール醸造所があるらしいのですが、ネット上にはあまり情報が出回っていません。これは離島ビール倶楽部が突撃するしかないでしょう!

江田島(※)は瀬戸内海で4番目に大きな島。呉方面からなら陸路(橋)でも渡れますが、広島からは船のほうが便利です。今回は江田島ワークスの最寄りの中町港を目指します。

広島駅から路面電車で約30分。終点の広島港(宇品旅客ターミナル)に到着しました。ここまでアクセスはとても快適です。

厳島神社で有名な宮島をはじめ、江田島、似島といった離島航路や、呉・松山方面への船も発着する立派なターミナルです。

江田島には港がいくつもあり、航路によって到着港が違うので、乗る船を間違わないようにご注意を。

右を向いても左を向いても島だらけ。広島湾らしい優雅なクルージング!

約30分で中町港に到着しました。(船が苦手なオクサンでも余裕でした。)

港の前にはローソンがあります!(離島が苦手なオクサンでも安心です。)

温泉宿「江田島荘」に大満足!ビールも飲める!

江田島ワークスへの取材アポは翌日なので、今夜お世話になる宿「江田島荘」へ向かいます。

車での送迎もあるそうですが、散歩がてら歩くことにしました。

海沿いの道からは、牡蠣棚(カキの養殖棚)がずらりと並び、江田島らしい景色が楽しめます。

歩いて15分ほどで「江田島荘」に到着しました。

2021年開業の新しい温泉宿で、眺望・温泉・サービス・料理、すべてが最高のお宿です!

目の前の浜辺で海水浴も楽しめ、子連れにも優しい宿でした。

当記事の主題ではないので詳細は割愛しますが、本当に大満足!!!

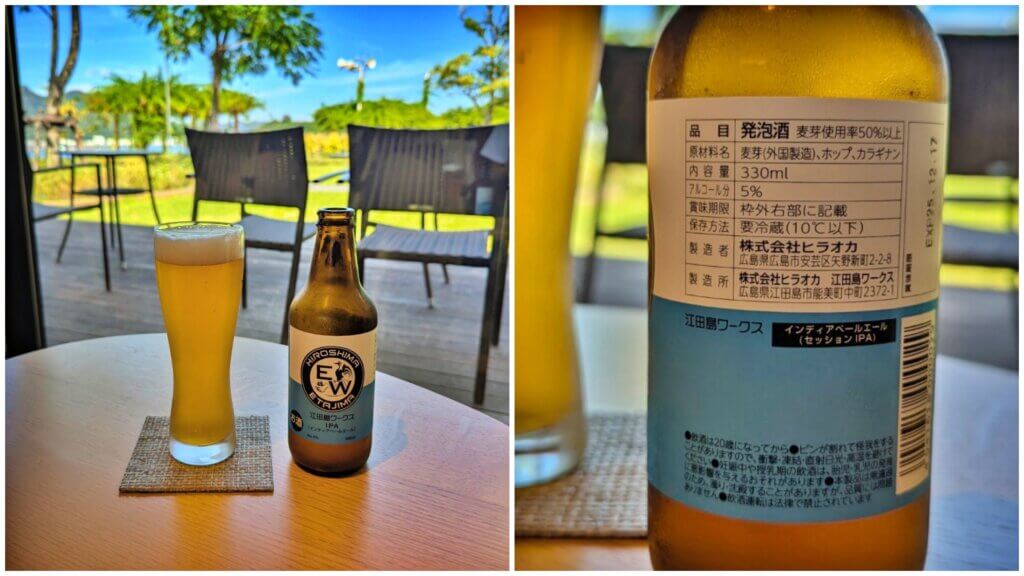

そして当倶楽部としての推しポイントは、江田島ワークスのビールが飲めること!

温泉を浴びた後に、湯上り処で飲む地ビール。最高です…!

まさに至福の離島ビールタイム…!江田島荘は日帰り入浴もできるので、ぜひ味わってみてください。

特にIPAは僕の好みだったので、夕食会場でも飲み直しました。

何度飲んでも美味しい!どんな場所で、どんな人が作っているのでしょうか。明日の取材がますます楽しみになってきました!

江田島ワークスに到着!

翌日。江田島ワークスへ向かい、前日に歩いた海沿いの道を戻ります。

潮が引いて、牡蠣棚が完全に干されてました。干満によって海水に浸かったり空気にさらされたりすることで、丈夫な稚貝が育つそうです。(スパルタ教育!)

港を通り過ぎて住宅街へ。この先に江田島ワークスがあると信じて歩み続けます。

港から徒歩10分くらいで目的地付近に到着。「清酒 島の香」という津田酒造の看板が目に入ります。

江田島ワークスの案内看板を発見!

津田酒造敷地内の、あの煙突付近に江田島ワークスがあるようです。

ついに到着!江田島ワークス!

タップルームなどの一般客向け施設はなく、100%仕事場(工場)です。

少し緊張しながら声をかけてみると、快く事務所へ通していただきました。優しそうな方でよかった!

写真右が江田島ワークスの責任者である平岡 保幸さん(株式会社ヒラオカ 専務取締役)。

写真左が今年4月から正社員として入社した山田さんです。

株式会社ヒラオカは、広島市で酒類卸売業を営む老舗企業です。新規事業としてクラフトビール製造に乗り出し、2022年5月に江田島ワークスの操業を開始しました。

当時のヒラオカは、顧客ニーズの多様化に応えるため、既製品を卸すだけでなく、独自のオーダーメイド商品を生み出す必要性を感じ、酒類製造への進出を模索していたそうです。

一方その頃、江田島市や商工会、そして開業準備を進めていた江田島荘の関係者の間では、「江田島のビールを作ろう」という動きがあり、作り手を探していました。

その両者を地元の信用金庫がつないだことで、江田島ワークスは誕生したのです。

島の日本酒蔵である津田酒造の全面協力を得て、かつて酒米を蒸していた釜場を改装し、ビール醸造所へと生まれ変わらせました。江田島ワークスの煙突は、釜場時代の名残を示す象徴です。

ビール製造の経験はなかったという平岡さんですが、ビール作りをすると決めてからは、大阪の設備の会社が主催するセミナーをはじめ、福山市や山梨県の醸造所に製造技術を学びに行ったそうです。

酒卸のプロとして、顧客ニーズに人一倍敏感な平岡さん。江田島でビール事業をやるからには「地ビール感」は欠かせないけれど、クラフトビールとして期待される味は外せない、と考えています。

そこで、「ゴクゴクと飲みやすいゴールデンエール」「ホップが効いているIPA」を2大定番としつつ、島の八朔、はちみつ、オリーブなどを使った季節限定ビールを展開しているそうです。

JR広島駅のお土産売場でも棚をしっかりと確保できているのは、島という輪郭が際立つご当地感のみならず、本業である酒類卸のネットワークによるものなのでしょう。本業での信頼に裏打ちされた販路があるからこそ、平岡さんの言葉の端々からは、品質への強い責任感が伝わってきました。

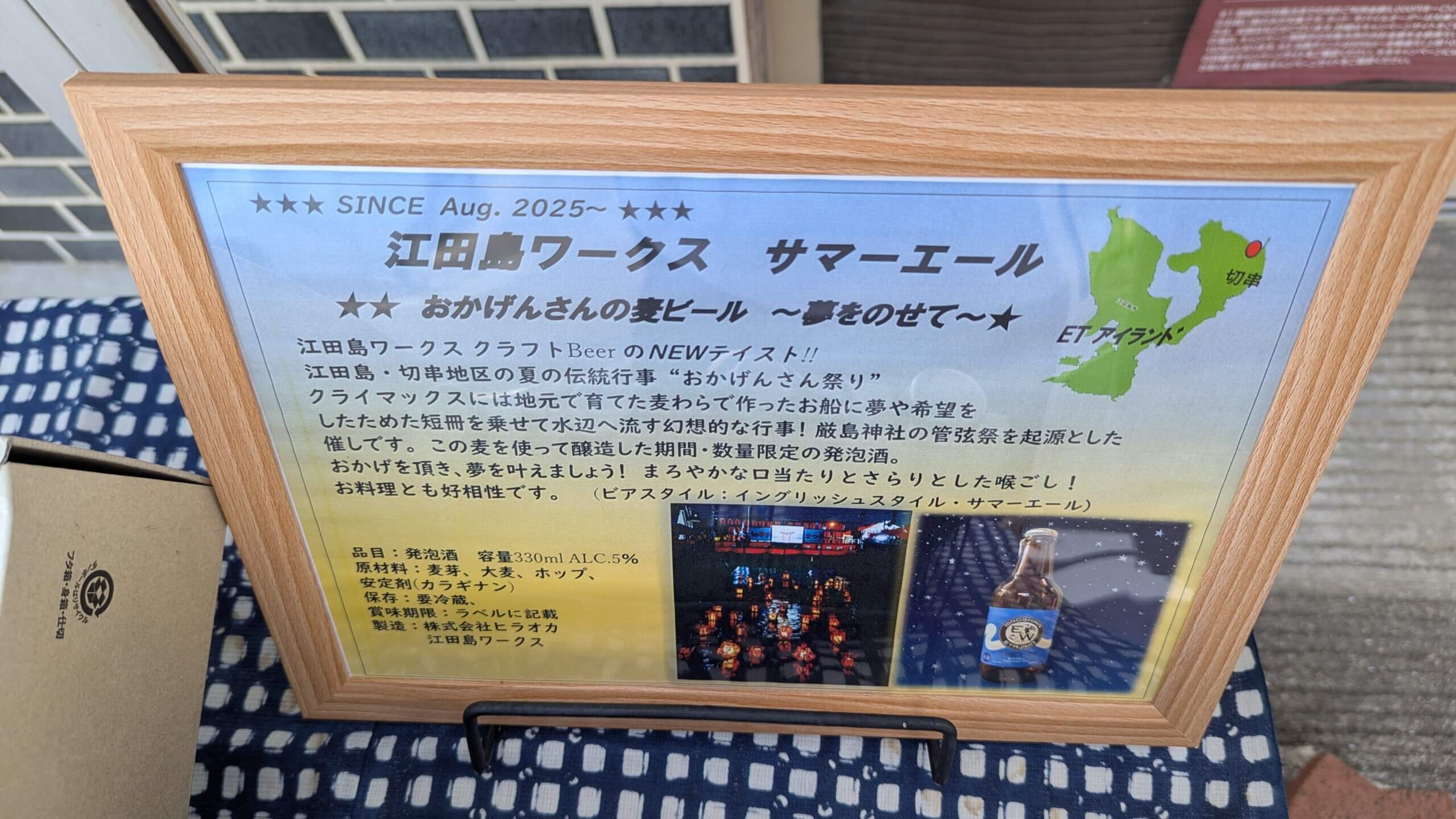

島の麦を使ったビール「サマーエール」とは?

ここで新たに1名が合流。島内で整体院を営む傍ら、江田島ワークスでも働いている西森さんです。

西森さんは江田島の出身。高校は島外に通い、平岡さんとは同級生だったそうです。卒業後はそれぞれの道を歩んできましたが、醸造所の立ち上げの際に平岡さんから声を掛けたのだそう。知らない土地で事業をスタートするにあたり、そこに暮らす同級生の存在は心強かったでしょうね!

島のことをよく知る西森さんは、江田島・切串地区の夏の伝統行事「おかげんさん祭り」について教えてくれました。

麦わらで作った船に夢や希望をしたためた短冊を乗せ、川へ流すという幻想的なお祭りです。

切串地区では、この船を作るために麦を育てています。しかし使うのは麦わらだけで、麦穂が余ってしまうのだとか。そこで今夏、その麦を使用した限定ビール「サマーエール」を新発売したそうです。

取材直後に飲んでみました。苦み控えめで口当たり軽やか、麦の香ばしさも感じられてゴクゴクとあっという間に飲んじゃいました!ストーリーを聞いた後に味わうと、美味しさもひとしおです。

充実の醸造設備!だけじゃない「人」の魅力

インタビュー後、醸造所内を特別に見学させていただきました。

建物の中は広々しており、輝くタンクがずらり!素人目にも良い設備なのが分かります。圧巻です!

瓶詰め装置も大型で立派!!

製品中の溶存酸素を測定する高価な機器も、立ち上げの時から導入していたそうです。本業の酒類卸で、大手ビールメーカーの品質力を熟知していた平岡さんだからこそ、品質向上への投資は惜しまなかったのでしょう。

設備の充実だけでなく、掃除も徹底されていて床や壁までもがピカピカ。山田さんは富山出身で大の虫嫌いということもあり、徹底して清潔を保っているのだとか。頼もしい限りです。

写真からも伝わるように、3人のチームが醸し出す雰囲気は明るく、楽しげです。素敵な職場だなぁ。

正直に告白しますと、“老舗の酒卸会社が、老舗の日本酒蔵の建物で始めたブルワリー”という事前情報からは、どこか近寄りがたい印象を抱き、訪問前は緊張していました。(怖いおじいちゃんが出てきたらどうしよう、と。笑)

しかし、実際に訪ねた江田島ワークスはまったく逆。親しみやすく、笑顔があふれる素敵な3人チームによるブルワリー(ワークス)でした!

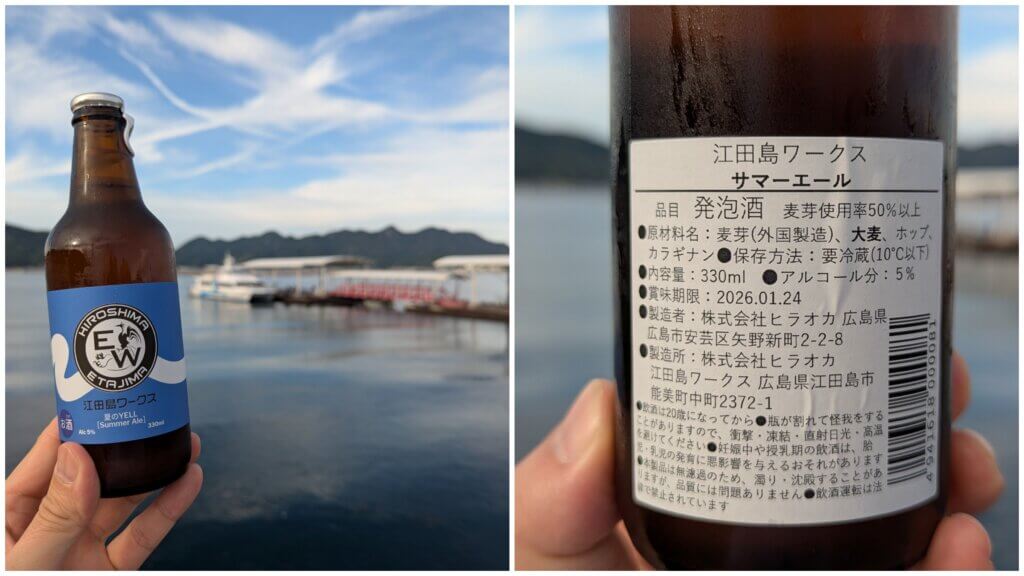

瓶ビールを買って、港のベンチで乾杯!

江田島ワークスの皆さんにお別れし、正面の道へと戻りました。

津田酒造の店頭で瓶ビールが買えるそうなので、お土産に買って帰りたいと思います。

瓶ビール3種を購入。とても感じの良いおかみさんとおばあちゃんがやっている、温かい雰囲気のお店でした。また来たい!

そして、港のベンチに腰掛け、潮風に吹かれながら乾杯!ここは最高のビアテラスです。

「江田島」と「麒麟」と「江田島ワークス」の意外な関係

最後に、ビールマニアの方に向けて豆知識をご紹介します。

キリンビールのラベルに描かれている「麒麟」をデザインしたといわれる漆芸家・六角紫水は、江田島の出身。これにちなんで、江田島荘のラウンジにある和紙アート「宙(そら)の兆し」の底面には、おなじみの麒麟の図案が漉き込まれています。

また、江田島ワークスのロゴの中に描かれている鳥は、この麒麟をオマージュした幻の鳥なのだそうです。

江田島ワークスの立ち上げ時期は、ちょうど新型コロナ禍の最中でした。禍を払い、平和と暮らしを守り、幸運を運んでくれるよう願いを込め、朱雀・鳳凰・火の鳥・不死鳥といった幻獣や伝説の神獣をイメージしてデザインされたといいます。

前述の「江田島のビールをつくろう」という地域の動きも、六角紫水を江田島の文化資源として磨き上げようとする中で、キリンビールと連携したことがきっかけだったそう。つまり「麒麟」から江田島ワークスが生まれた、と言ってもよさそうです。

いかがでしたか?離島好きの方はもちろん、ビールマニアの方も江田島に行ってみたくなったのではないでしょうか。現地で飲む江田島ワークスのビールは格別ですので、ぜひ体験してみてください!

以上で江田島のビールレポートを終わりますが、広島湾のビール旅はまだ続きます。翌日には江田島を離れ、広島港経由で宮島ブルワリー(厳島)を訪ねました。最高の“はしご”離島ビール旅になりましたので、次回もどうぞご期待ください!